Esperaba el segundo advenimiento de Cristo. Observaba el séptimo día sábado. Negaba la inmortalidad del alma. Defendía la libertad religiosa. Hasta aquí, no hay nada de novedoso: cualquier adventista moderno cree en esas verdades bíblicas. Lo raro es que se trata de Francisco Hermógenes Ramos Mejía, un patriota argentino que vivió entre 1773 y 1828, cuando el Adventismo moderno ni siquiera existía. Por esta razón, puede ser considerado el primer adventista de los tiempos modernos.

Pero, más allá de su corrección teológica, que tiene pocas explicaciones con respecto a las fuentes que se le conocen, lo que más me impresiona es su valentía para mantenerse de parte de la verdad y del bien. Acusado como el “hereje del sur” (haciendo referencia a que él se había asentado al sur de la provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina), constantemente se opuso a las jerarquías eclesiásticas que dominaban Sudamérica por entonces. Incluso llegó a enviar copias de uno de sus libros, Abecedario de la religión, a los más altos gobernantes de su época.

Y ciertamente no calló, ni siquiera bajo amenazas de la religión predominante, ni bajo el peso de quienes ostentaban la ley, ni ante el prejuicio ni la condena social”.

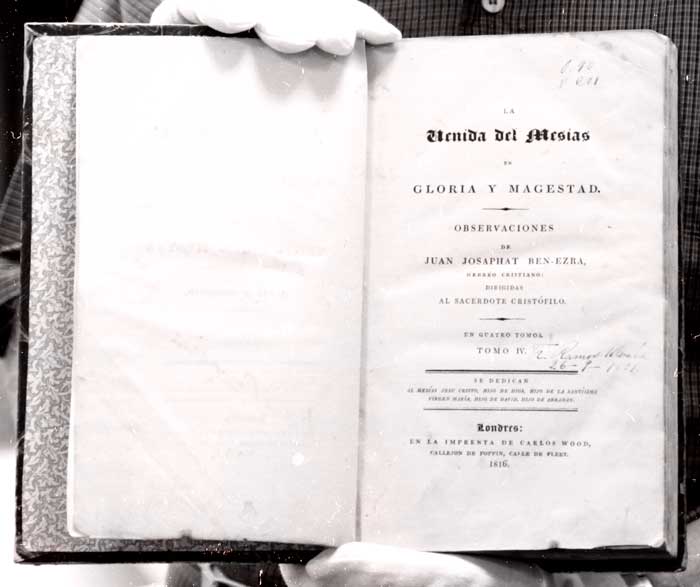

De sus escritos y anotaciones, se evidencia una profunda familiaridad con el texto bíblico. Es más, él afirma categóricamente que la Iglesia Católica no tiene autoridad para determinar la verdad, sino que esta es solo potestad de la Biblia. Aquí es notoria la influencia de Diego Thompson, que representaba a las Sociedades Bíblicas y quien difundía la lectura de la Biblia como método de enseñanza.

Su comprensión del desarrollo del cristianismo, junto con su acusación a la Iglesia Católica por haberse desviado del cristianismo primitivo, es llamativa. De a ratos, hasta pareciera que hubiera leído El conflicto de los siglos años antes de que este se escribiera.

Su reconocimiento de la dignidad humana fue patente en su trato con los aborígenes del lugar. Si bien se le habían cedido tierras, él las recompró a los indios que las habitaban, reconociendo sus derechos. Se dedicó a la tarea de enseñar la Biblia a estos aborígenes, respetando su libertad y su capacidad de decisión. En tiempos en que la cruz (Iglesia Católica) y la espada (los gobiernos, tanto coloniales como luego locales) masacraban a los indios y los obligaban a convertirse al cristianismo, Ramos Mejía respetó su libertad y enseñó la Biblia si ningún tipo de imposiciones. No solo llegó a ser benefactor de los aborígenes, sino también los representó ante el Gobierno, convirtiéndose en su defensor.

Arrestado por su observancia del sábado y por promoverla entre varios otros grupos que siguieron su ejemplo en el descanso sabático, se mantuvo firme a sus convicciones ante las amenazas del clero y de los gobernantes de turno.

Así manifestaba Ramos Mejía su conciencia de su llamado a proclamar el evangelio: “El Omnipotente me puso la mano sobre el hombro en la víspera de suceder […] y, quitándome el velo de la cara, ya no me he callado jamás” (Clemente Ricci, La Reforma, diciembre de 1912).

Y ciertamente no calló, ni siquiera bajo amenazas de la religión predominante, ni bajo el peso de quienes ostentaban la ley, ni ante el prejuicio ni la condena social. A la manera de los grandes reformadores, se mantuvo fiel a la verdad bíblica tal como la entendía, y no temió enfrentar a aquellos que buscaban acallar su voz.

Al igual que aquel lucero del adventismo en tierras sudamericanas, como adventistas modernos, también se nos ha quitado el velo de la cara. El desafío resta entonces para que, al igual que el valiente patriota, alcemos la voz para no callar jamás la verdad que se nos ha confiado para estos últimos tiempos.

Si Ramos Mejía pudo hacerlo en condiciones mucho más duras, casi sin libertad religiosa y bajo férrea oposición, por el poder del Espíritu Santo nosotros también podemos lograrlo, ya sea bajo las condiciones de libertad de las que disfrutamos hoy o bajo oposición y persecución futuras. RA

Dios mio toma mi vida y guiame para unirme tambien

Dios para cada tiempo a levantado hombres para presentar su verdad presente y levantó Ramos Mejia para éso para proclamar el mensaje del la segunda venida de cristo inmortalidad del alma y la verdad del sábado como una antorcha de la verdad presente.podemodecir que fue un pionero del adventismo en tiempo peligroso y no temió morir por esa veredad