Cuando ser saludable no me protegió de la enfermedad

Comenzaba mi segundo año de universidad cuando un amigo me pidió que organizara una serie de breves consejos de salud para ser compartidos en una campaña de evangelización.

En ese momento, estaba confundida.

¿Por qué yo?

Hacía poco le había dado una segunda oportunidad a la leche de soya después de años de beber, de niña, esas que se vendían en cajas. Al mismo tiempo, mi fuerza de voluntad para hacer ejercicio al aire libre disminuía cada año con el descenso estacional de las temperaturas. Incluso había agregado los proverbiales 7 kilogramos que los estudiantes de primer año de la universidad suelen aumentar.

Entonces pensé: ¿Me lo pedirá porque ingiero abundantes ensaladas?

Pero el cambio que mi amigo propugnaba era mucho más profundo que mi nuevo amor por el tofu o las sesiones de gimnasia a primera hora de la mañana. Había decidido dejar que la salud me llegara automáticamente para, en cambio, establecer hábitos que moldearan el resto de mi vida.

Grietas en la armadura

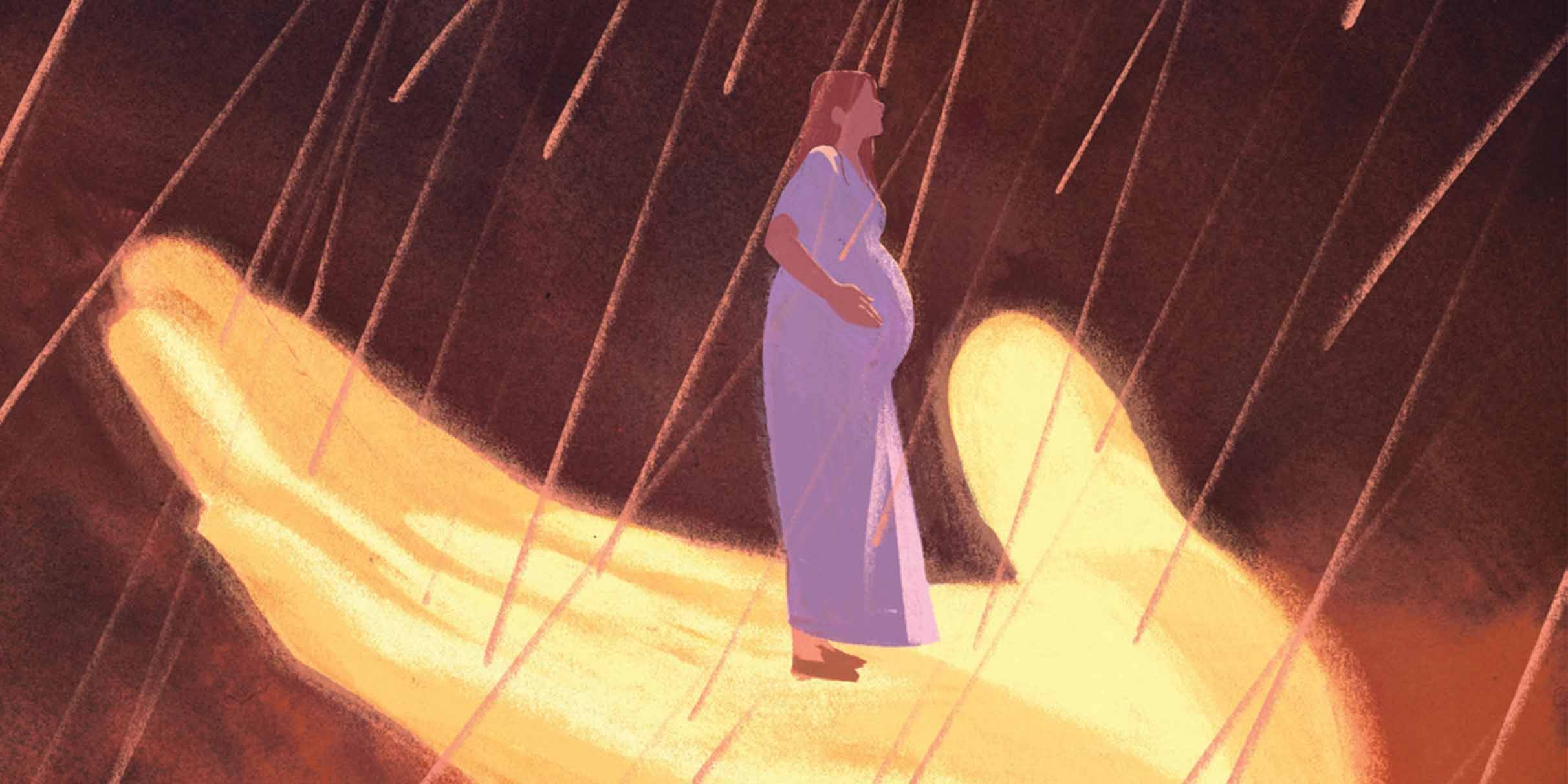

Quince años después, todo venía bien. Estaba casada, era madre de un niño pequeño y estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Acababa de dejar atrás más de una década de enseñanza para quedarme en casa con los pequeños y formar parte del equipo de ministerios de salud de mi iglesia. Además de liderar una clase mensual de cocina vegetariana, caminaba todos los días con lluvia, sol, viento, nieve u oscuridad. También sudaba durante los ejercicios para embarazadas y desayunaba grandes licuados de color verde. Tenía una aplicación en el celular para controlar mi ingesta de nutrientes. Casi todos los días bebía más de tres litros de agua, y si me enfermaba, siempre había hidroterapia, o un puñado de pastillas de carbón, o alguna mezcla que reforzara elsistema inmunológico. Incluso emprendí una reforma en mis horas de sueño, gracias a lo que aprendí en Por qué dormimos, de Matthew Walker.

Armada de un arsenal de remedios naturales y protegida por una gran variedad de buenos hábitos, confiaba en mi capacidad de afrontar mis propios desafíos de salud.

Y entonces comencé a perder el sentido del oído y el equilibrio.

Al principio pensé que los mareos y el acúfeno se debían al embarazo, y lo mencioné brevemente en mi visita prenatal de las dieciséis semanas. Mi obstetra no se preocupó y simplemente me sugirió que empezara a tomar un medicamento para la alergia.

Sin embargo, cuando unas semanas después se me cayó el lado izquierdo de la cara en lo que parecía ser una repentina parálisis facial, pude notar que mi confianza comenzaba a flaquear. Por primera vez en la vida empecé a dudar de que alternar una bolsa de hielo con una de agua caliente contra la mejilla afectada serviría de algo.

Mis médicos estaban tan desconcertados como yo cuando volví interrumpiendo unas vacaciones con un cuerpo en rápido deterioro. Según sus registros, nunca había tenido alergias. No había tomado ningún tipo de medicación recetada desde un episodio de bronquitis casi una década antes. Mi tensión arterial era normal; mi peso era el adecuado; el corazón del bebé sonaba como era de esperar; mi dieta era excepcional y mi nivel de actividad estaba por encima de la media. De hecho, mi estado de salud a los treinta y cuatro años era tal que mi médico solo me aconsejó que tomara un potente esteroide antiinflamatorio en camino a casa y que intentara relajarme.

Sin embargo, al día siguiente busqué una segunda opinión, y mi nuevo médico abordó de pleno la magnitud de mis dificultades. Estaba prácticamente sorda del oído izquierdo, tenía todo el lado izquierdo de la cara paralizado y parcialmente entumecido, y no podía superar ni las pruebas de equilibrio más básicas. Algo había dañado tres de mis nervios craneales, y necesitaba una resonancia magnética cerebral con urgencia.

Sin un carnero entre las zarzas

La revelación de que tenía un tumor en la base del cráneo me conmocionó. Al mismo tiempo, representó tanto una validación de mis preocupaciones como una explicación para el mes de sucesivas pérdidas físicas.

¿Pero, por qué yo?

Fue difícil recibir la noticia y contársela a mi familia y amigos más cercanos, pero me resultó casi insoportable para mí explicar a los miembros de mi clase de cocina por qué otra persona ocuparía mi lugar. En realidad, me sentí bastante avergonzada. ¿Qué era esto? ¿Una mujer joven plenamente sana con un tumor en el cerebro? ¿Por qué mis creencias y prácticas no me habían protegido?

Durante los primeros meses tras el diagnóstico de linfoma primario del sistema nervioso central, hice todo lo que pude. Tras una craneotomía, pasé una semana de rehabilitación para aprender a caminar de nuevo. Entre los cinco tratamientos de radiación de haz de protones que recibí para «darle tiempo» al bebé a que creciera, seguí realizando los ejercicios de fisioterapia. Al volver a casa, me tomaba cada día una potente mezcla de dos cuartos de zumos de verduras y frutas para combatir el cáncer, hasta que mis niveles de glucosa se elevaron demasiado. De todos modos, me había salido un segundo tumor en menos de un mes. En la semana transcurrida entre el parto anticipado de nuestro bebé sano a las treinta y cinco semanas y el inicio de mi quimioterapia, busqué programas de cuidados alternativos hasta que, uno a uno, todos me rechazaron por considerarlos demasiado arriesgados para mi caso.

No tenía sentido. Le había dado a Dios todas las oportunidades de orquestar algo grande. Había reclamado sus promesas y esperé con ansias, confiando para ver qué haría. Había orado por cada interacción con los cirujanos, enfermeras, terapeutas, técnicos y oncólogos, y le había visto organizar conversaciones en potencia transformadoras con muchos de ellos. ¿Aun no había pasado la prueba? ¿Podía ya ser sanada? ¿Podía ser liberada para continuar con mi vida?

No obstante, aunque Dios siguió guiándome, dándome cada vez más garantías bíblicas de liberación y restauración, no había ningún carnero entre las zarzas –recordemos la historia de Abraham e Isaac. Solo más sufrimiento.

Salvada en medio de la prueba

Veinticuatro días después de ingresar en el hospital para un trasplante de células madre, regresé a casa con mis hijos y mi marido en una versión encogida, calva y debilitada, pero libre de cáncer. Mis mejillas estaban demacradas milagro y manchadas. Mis manos y pecho estaban salpicados de un sarpullido por los injertos y la descamación. Mis pantalones se me caían si tan solo colocaba el teléfono celular en el bolsillo.

Pero estaba viva. Y para asombro de los profesionales que me atendían, ni siquiera estaba en silla de ruedas.

¿Por qué yo?

Había escuchado muchas historias diferentes en las comunidades de apoyo en línea. Sabía lo que podría haber pasado.

En cambio, seguía allí. Y estaba la evidencia innegable de que Dios me había preservado y sostenido durante mis noches oscuras y días desolados. No había contraído ninguna infección ni fiebre mientras estaba inmunodeprimida. No hubo reacciones alérgicas ni sondas de alimentación, o enfermedades graves, y ni siquiera recaídas.

No, no se produjo solo un milagro, sino una cadena continua de ellos.

Dios no necesitó librarme del dolor, porque había caminado conmigo en medio de él. Me había dado palabras de esperanza para compartirlas en los pasillos. Me enseñó empatía por otros que enfrentan traumas. Me había suplicado que confíe en él a pesar de las circunstancias; que me aferre a él cuando parecía no haber salida y que me tomara de él aun con más fuerzas cuando fuera restaurada. Y me inspiró a contar a otros lo que él había hecho.

Dios no necesitó librarme del dolor, porque había caminado conmigo en medio de él.

Quizá vivir según las leyes de la salud sí me evitó experimentar cosas peores, y por ello continuaré obedeciéndolas. Quizá he sobrevivido en parte gracias a mi vitalidad previa, y por ello, estoy procurando reconstruir esa fortaleza. Pero eso pasa por alto el meollo de la cuestión.

Quizá el propósito de mi historia sea menos sobre mí y menos sobre descifrar la razón del papel que cumplí en ella, y mucho, mucho más sobre dar testimonio del amor divino que me ha cobijado, sostenido y salvado.

_______________________

Emily Gibbs siente pasión por compartir las lecciones que Dios le ha estado enseñando en su función de esposa, madre y sobreviviente de cáncer.

Artículo publicado en la Adventist Review de Febrero 2026 en su tema de tapa junto a «Morir para vivir» https://revistaadventista.editorialaces.com/morir-para-vivir/

0 comentarios